Что такое ионический ордер. Ордерная система в греческом стиле в архитектуре. Происхождение коринфской капители

(1787-1863).

Биография и творчество

От дружной ветки отлученный,

Скажи, листок уединенный,

Куда летишь?.. «Не знаю сам;

Гроза разбила дуб родимый;

С тех пор по долам, по горам

По воле случая носимый,

Стремлюсь, куда велит мне рок,

Куда на свете все стремится,

Куда и лист лавровый мчится,

И легкий розовый листок.»

Первая пьеса Арно «Мариус в Минтурне» (1791) принесла ему большой успех, и он был одним из самых популярных драматургов эпохи Французской революции и Первой империи. В трагедии «Лукреция» (1792) автор вложил в уста Брута Старшего республиканские тирады. В 1798 году Арно написал наиболее популярную свою трагедию «Бьянка и Монкассино, или Венецианцы». Главные роли в его пьесах обычно играл крупнейший трагик наполеоновской эпохи Тальма . Драматургия Арно не выходит за жанровые каноны классицизма .

Листок иссохший, одинокой,

Пролетный гость степи широкой,

Куда твой путь, голубчик мой?-

«Как знать мне! Налетели тучи,

И дуб родимый, дуб могучий

Сломили вихрем и грозой.

С тех пор, игралище Борея,

Не сетуя и не робея,

Ношусь я, странник кочевой,

Из края в край земли чужой;

Несусь, куда несет суровый,

Всему неизбежимый рок,

Куда летит и лист лавровый

И легкий розовый листок!»

Как многие писатели того времени, он занимался и политической деятельностью; в 1797 году генерал Бонапарт поручил ему управление Ионическими островами . Впоследствии Арно оставался верен Наполеону всю его карьеру. В 1809 возведён в дворяне Империи, во время Ста дней (1815) был министром народного образования Франции. После падения императора был вынужден покинуть Францию (1816), когда его трагедия «Германик» вызвала политические волнения среди публики. В 1819 смог вернуться на родину.

Помимо драматургии, известностью пользовались басни Арно (два сборника - 1814, 1819). Особую популярность получило его стихотворение «Листок» (1815, часто его также относят к басням), изображающее участь эмигранта; оно неоднократно переводилось на разные языки, включая русский.

В 1803 году Арно был избран во Французскую академию , но после изгнания в 1816 г. исключён, и его место занял дюк де Ришелье , премьер-министр Людовика XVIII. В 1829 году вернувшийся во Францию Арно был вновь избран в Академию и занимал там место до конца жизни. За год до смерти стал непременным секретарём Академии, в том же году вышли его мемуары - «Воспоминания шестидесятилетнего». Его преемником в академическом кресле был также популярный драматург - Эжен Скриб .

По случаю смерти Арно и избрания Скриба А. С. Пушкин опубликовал заметку «Французская академия», где перевёл хвалебную речь Скриба в честь предшественника, а также дал собственную характеристику Арно:

Арно сочинил несколько трагедий, которые в своё время имели большой успех, а ныне совсем забыты. Такова участь поэтов, которые пишут для публики, угождая её мнениям, применяясь к её вкусу, а не для себя, не вследствие вдохновения независимого, не из бескорыстной любви к своему искусству! Две или три басни, остроумные или грациозные, дают покойнику Арно более права на титло поэта, нежели все его драматические творения. Всем известен его «Листок»… Участь этого маленького стихотворения замечательна. Костюшко перед своею смертью повторил его на берегу Женевского озера ; Александр Ипсиланти перевел его на греческий язык; у нас его перевели Жуковский и Давыдов ,

Наш боец чернокудрявый

С белым локоном на лбу.Может быть, и сам Давыдов не знает стихов, которые написал ему Арно, услыша о его переводе. Он поместил их в примечаниях к своим сочинениям:

A vous, poète, à vous, guerrier,

Qui sablant le champagne au bord de l’Hippocrène,

Avez d’une feuille de chêne

Fait une feuille de laurier .

Помимо перечисленных Пушкиным версий Жуковского и Давыдова, известны ещё как минимум шесть русских переводов «Листка», в том числе его дяди - В. Л. Пушкина . Влияние этого стихотворения отразилось впоследствии также в стихотворении Лермонтова «Листок» («Дубовый листок оторвался от ветки родимой…», 1841) . Образ гонимого бурей листка встречается и в более ранних произведениях Лермонтова («Портреты», 1; «К ***» («Дай руку мне»); «Аул Бастунджи»; «Демон» (ред. 1833-34); «Мцыри») .

Пушкин использовал первую строку из процитированного им четверостишия Арно в своём собственном послании Денису Давыдову («Тебе, певцу, тебе, герою!..»).

Наполеон Бонапарт в своем завещании определил «Арно, автору „Мариуса“» сто тысяч франков.

Сочинения

- Oeuvres, v. 1‒8, P., 1824‒27

- Souvenirs d’un sexagénaire, v. 1‒4, P., 1833, 2 éd., 1910

Напишите отзыв о статье "Арно, Антуан-Венсан"

Литература

- Оксман Ю., Сюжеты Пушкина, в кн.: Пушкин и его современники, в. 28, П., 1917, с. 76‒87;

- Обломиевский Д., Литература французской революции (1789‒1794), М., 1964;

- Biographie universelle ancienne et moderne, nouv. éd., publ. sous la dir. de М. Michaud, t. 2, P., 1843, p. 255‒65.

Примечания

Ссылки

- // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). - СПб. , 1890-1907.

Отрывок, характеризующий Арно, Антуан-Венсан

Vive ce roi vaillanti –[Да здравствует Генрих Четвертый!

Да здравствует сей храбрый король!

и т. д. (французская песня) ]

пропел Морель, подмигивая глазом.

Сe diable a quatre…

– Виварика! Виф серувару! сидябляка… – повторил солдат, взмахнув рукой и действительно уловив напев.

– Вишь, ловко! Го го го го го!.. – поднялся с разных сторон грубый, радостный хохот. Морель, сморщившись, смеялся тоже.

– Ну, валяй еще, еще!

Qui eut le triple talent,

De boire, de battre,

Et d"etre un vert galant…

[Имевший тройной талант,

пить, драться

и быть любезником…]

– A ведь тоже складно. Ну, ну, Залетаев!..

– Кю… – с усилием выговорил Залетаев. – Кью ю ю… – вытянул он, старательно оттопырив губы, – летриптала, де бу де ба и детравагала, – пропел он.

– Ай, важно! Вот так хранцуз! ой… го го го го! – Что ж, еще есть хочешь?

– Дай ему каши то; ведь не скоро наестся с голоду то.

Опять ему дали каши; и Морель, посмеиваясь, принялся за третий котелок. Радостные улыбки стояли на всех лицах молодых солдат, смотревших на Мореля. Старые солдаты, считавшие неприличным заниматься такими пустяками, лежали с другой стороны костра, но изредка, приподнимаясь на локте, с улыбкой взглядывали на Мореля.

– Тоже люди, – сказал один из них, уворачиваясь в шинель. – И полынь на своем кореню растет.

– Оо! Господи, господи! Как звездно, страсть! К морозу… – И все затихло.

Звезды, как будто зная, что теперь никто не увидит их, разыгрались в черном небе. То вспыхивая, то потухая, то вздрагивая, они хлопотливо о чем то радостном, но таинственном перешептывались между собой.

Х

Войска французские равномерно таяли в математически правильной прогрессии. И тот переход через Березину, про который так много было писано, была только одна из промежуточных ступеней уничтожения французской армии, а вовсе не решительный эпизод кампании. Ежели про Березину так много писали и пишут, то со стороны французов это произошло только потому, что на Березинском прорванном мосту бедствия, претерпеваемые французской армией прежде равномерно, здесь вдруг сгруппировались в один момент и в одно трагическое зрелище, которое у всех осталось в памяти. Со стороны же русских так много говорили и писали про Березину только потому, что вдали от театра войны, в Петербурге, был составлен план (Пфулем же) поимки в стратегическую западню Наполеона на реке Березине. Все уверились, что все будет на деле точно так, как в плане, и потому настаивали на том, что именно Березинская переправа погубила французов. В сущности же, результаты Березинской переправы были гораздо менее гибельны для французов потерей орудий и пленных, чем Красное, как то показывают цифры.

Единственное значение Березинской переправы заключается в том, что эта переправа очевидно и несомненно доказала ложность всех планов отрезыванья и справедливость единственно возможного, требуемого и Кутузовым и всеми войсками (массой) образа действий, – только следования за неприятелем. Толпа французов бежала с постоянно усиливающейся силой быстроты, со всею энергией, направленной на достижение цели. Она бежала, как раненый зверь, и нельзя ей было стать на дороге. Это доказало не столько устройство переправы, сколько движение на мостах. Когда мосты были прорваны, безоружные солдаты, московские жители, женщины с детьми, бывшие в обозе французов, – все под влиянием силы инерции не сдавалось, а бежало вперед в лодки, в мерзлую воду.

Стремление это было разумно. Положение и бегущих и преследующих было одинаково дурно. Оставаясь со своими, каждый в бедствии надеялся на помощь товарища, на определенное, занимаемое им место между своими. Отдавшись же русским, он был в том же положении бедствия, но становился на низшую ступень в разделе удовлетворения потребностей жизни. Французам не нужно было иметь верных сведений о том, что половина пленных, с которыми не знали, что делать, несмотря на все желание русских спасти их, – гибли от холода и голода; они чувствовали, что это не могло быть иначе. Самые жалостливые русские начальники и охотники до французов, французы в русской службе не могли ничего сделать для пленных. Французов губило бедствие, в котором находилось русское войско. Нельзя было отнять хлеб и платье у голодных, нужных солдат, чтобы отдать не вредным, не ненавидимым, не виноватым, но просто ненужным французам. Некоторые и делали это; но это было только исключение.

Назади была верная погибель; впереди была надежда. Корабли были сожжены; не было другого спасения, кроме совокупного бегства, и на это совокупное бегство были устремлены все силы французов.

Чем дальше бежали французы, чем жальче были их остатки, в особенности после Березины, на которую, вследствие петербургского плана, возлагались особенные надежды, тем сильнее разгорались страсти русских начальников, обвинявших друг друга и в особенности Кутузова. Полагая, что неудача Березинского петербургского плана будет отнесена к нему, недовольство им, презрение к нему и подтрунивание над ним выражались сильнее и сильнее. Подтрунивание и презрение, само собой разумеется, выражалось в почтительной форме, в той форме, в которой Кутузов не мог и спросить, в чем и за что его обвиняют. С ним не говорили серьезно; докладывая ему и спрашивая его разрешения, делали вид исполнения печального обряда, а за спиной его подмигивали и на каждом шагу старались его обманывать.

Всеми этими людьми, именно потому, что они не могли понимать его, было признано, что со стариком говорить нечего; что он никогда не поймет всего глубокомыслия их планов; что он будет отвечать свои фразы (им казалось, что это только фразы) о золотом мосте, о том, что за границу нельзя прийти с толпой бродяг, и т. п. Это всё они уже слышали от него. И все, что он говорил: например, то, что надо подождать провиант, что люди без сапог, все это было так просто, а все, что они предлагали, было так сложно и умно, что очевидно было для них, что он был глуп и стар, а они были не властные, гениальные полководцы.

В особенности после соединения армий блестящего адмирала и героя Петербурга Витгенштейна это настроение и штабная сплетня дошли до высших пределов. Кутузов видел это и, вздыхая, пожимал только плечами. Только один раз, после Березины, он рассердился и написал Бенигсену, доносившему отдельно государю, следующее письмо:

«По причине болезненных ваших припадков, извольте, ваше высокопревосходительство, с получения сего, отправиться в Калугу, где и ожидайте дальнейшего повеления и назначения от его императорского величества».

Биография и творчество

От дружной ветки отлученный,

Скажи, листок уединенный,

Куда летишь?.. «Не знаю сам;

Гроза разбила дуб родимый;

С тех пор по долам, по горам

По воле случая носимый,

Стремлюсь, куда велит мне рок,

Куда на свете все стремится,

Куда и лист лавровый мчится,

И легкий розовый листок.»

Первая пьеса Арно «Мариус в Минтурне» (1791) принесла ему большой успех, и он был одним из самых популярных драматургов эпохи Французской революции и Первой империи. В трагедии «Лукреция» (1792) автор вложил в уста республиканские тирады. В 1798 году Арно написал наиболее популярную свою трагедию «Бьянка и Монкассино, или Венецианцы». Главные роли в его пьесах обычно играл крупнейший трагик наполеоновской эпохи . Драматургия Арно не выходит за .

Листок иссохший, одинокой,

Пролетный гость степи широкой,

Куда твой путь, голубчик мой?-

«Как знать мне! Налетели тучи,

И дуб родимый, дуб могучий

Сломили вихрем и грозой.

С тех пор, игралище Борея,

Не сетуя и не робея,

Ношусь я, странник кочевой,

Из края в край земли чужой;

Несусь, куда несет суровый,

Всему неизбежимый рок,

Куда летит и лист лавровый

И легкий розовый листок!»

Как многие писатели того времени, он занимался и политической деятельностью; в 1797 году поручил ему управление . Впоследствии Арно оставался верен Наполеону всю его карьеру. В 1809 возведён в дворяне Империи, во время (1815) был министром народного образования Франции. После падения императора был вынужден покинуть Францию (1816), когда его трагедия «Германик» вызвала политические волнения среди публики. В 1819 смог вернуться на родину.

Помимо драматургии, известностью пользовались Арно (два сборника — 1814, 1819). Особую популярность получило его стихотворение «Листок» (1815, часто его также относят к басням), изображающее участь эмигранта; оно неоднократно переводилось на разные языки, включая русский.

В 1803 году Арно был избран во , но после изгнания в 1816 г. исключён, и его место занял , премьер-министр Людовика XVIII. В 1829 году вернувшийся во Францию Арно был вновь избран в Академию и занимал там место до конца жизни. За год до смерти стал непременным секретарём Академии, в том же году вышли его мемуары — «Воспоминания шестидесятилетнего». Его преемником в академическом кресле был также популярный драматург — .

Арно сочинил несколько трагедий, которые в своё время имели большой успех, а ныне совсем забыты. Такова участь поэтов, которые пишут для публики, угождая её мнениям, применяясь к её вкусу, а не для себя, не вследствие вдохновения независимого, не из бескорыстной любви к своему искусству! Две или три басни, остроумные или грациозные, дают покойнику Арно более права на титло поэта, нежели все его драматические творения. Всем известен его «Листок»… Участь этого маленького стихотворения замечательна. перед своею смертью повторил его на берегу Женевского озера ; перевел его на греческий язык; у нас его перевели и ,

Наш боец чернокудрявый

С белым локоном на лбу.Может быть, и сам Давыдов не знает стихов, которые написал ему Арно, услыша о его переводе. Он поместил их в примечаниях к своим сочинениям:

A vous, poète, à vous, guerrier,

Qui sablant le champagne au bord de l’Hippocrène,

Avez d’une feuille de chêne

Fait une feuille de laurier .

Помимо перечисленных Пушкиным версий Жуковского и Давыдова, известны ещё как минимум шесть русских переводов «Листка», в том числе его дяди — . Влияние этого стихотворения отразилось впоследствии также в стихотворении «Листок» («Дубовый листок оторвался от ветки родимой…», 1841) . Образ гонимого бурей листка встречается и в более ранних произведениях Лермонтова («Портреты», 1; «К ***» («Дай руку мне»); «Аул Бастунджи»; «Демон» (ред. 1833—34); «Мцыри») .

Пушкин использовал первую строку из процитированного им четверостишия Арно в своём собственном послании Денису Давыдову («Тебе, певцу, тебе, герою!..»).

Сочинения

- Oeuvres, v. 1‒8, P., 1824‒27

- Souvenirs d’un sexagénaire, v. 1‒4, P., 1833, 2 éd., 1910

Литература

- Оксман Ю., Сюжеты Пушкина, в кн.: Пушкин и его современники, в. 28, П., 1917, с. 76‒87;

- Обломиевский Д., Литература французской революции (1789‒1794), М., 1964;

- Biographie universelle ancienne et moderne, nouv. éd., publ. sous la dir. de М. Michaud, t. 2, P., 1843, p. 255‒65.

Примечания

- // — 11 — : 1911. — Vol. 2. — P. 627. —

- идентификатор BNF : платформа открытых данных — 2011.

- Арно // — М. :

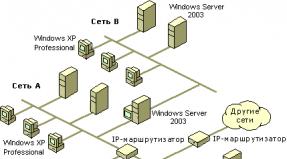

Греческое монументальное искусство, как уже говорилось ранее, в значительной степени основывалось на применении колонн. Отношение между диаметром колонны и её высотой в целом определяло возводимого здания. Со стороны фасад характеризуется следующими элементами: основанием, стволом и капителью колонны, а также её антаблементом. Отношения между этими составными частями называется «ордером». Существует 3 основных ордера: дорический, ионический и коринфский, каждый из которых обладает собственными характерными особенностями.

Все ордера включают ступени, стилобат, и колонну с вертикальными желобами (каннелюрами). Некоторые исследователи высказывают мнение, что желоба разработали для того, чтобы скрыть суставы между барабанами (каменными блоками, составлявшими колонну по высоте) и выразительней передать легкий, тонкий и высокий облик этой важной архитектурной составляющей. Суставы между барабанами полностью скрыты штукатуркой.

Уникальным явлением, позволявшим избегать применения барабанов в колоннах (составных колонн), было использование 6-метровых монолитных колонн (например, в храме Аполлона в Коринфе). Изготовление монолитных колонн продолжалось лишь в течение короткого периода из-за трудоёмкости и дороговизны данной технологии.

Желоба в колоннах передают ощущение мощности при характерном падении на них солнечных лучей, когда отчётливо выявляется эффект сочетания света и тени. Углубления подчеркивают к тому же изогнутую природу колонны.

Другими частями колонны, которая к верху становится более узкой, являются её капитель и база. Капитель состоит из двух элементов: нижний - эхин, который варьируется в деталях согласно конкретному ордеру, верхний - абака, толстая квадратная плита, толщина которой и края также изменяются по правилам ордера. Абака поддерживает антаблемент - надстройку, помещённую между колоннами и кровлей.

Антаблемент состоит из трех горизонтальных секций, визуально отделённых друг от друга сгруппированными и одиночными лепными украшениями. Нижняя секция - архитрав, несущий на себе большую часть веса, помещён непосредственно на колонны, средняя секция - фриз (обычно декоративная часть) и верхняя - карниз.

Уже на ранней стадии истории греческой архитектуры выбор ордера зависел от определённого географического района. Дорический ордер, который является самым ранним по происхождению, использовался в материковой Греции и её западных колониях в южной Италии. Ионический использовался в городах Цикладских островов и побережья Малой Азии (современная Турция и греческие острова).

Коринфский ордер был изобретен в V в. до н.э. и был позже развит римлянами, которые часто обращались к нему. Со временем отношение к ордерной системе изменилось, и его выбор зависел от контекста, соглашений и вкуса субъектов строительства сооружений.

Дорический ордер

Дорический ордер является самым простым из трёх. Дорическая колонна возвышается на свой рост непосредственно из стилобата. Эхин в его капители похож на подушку. У ранней дорической капители существовал свой прообраз ещё в Бронзовом веке!

Продолжающееся использование Дорического ордера с VIII столетия до н.э. символизировало для греков их героическое прошлое. Над микенскими Львиными Воротами между скульптурами 2-х львов находится колонна, схожая с ранней дорической.

Дорические колонны изготовляются с утонением к верху подобно египетским столбам. Высота дорической колонны определялась относительно её диаметра. Она равнялась шести употреблениям наибольшего диаметра в стволе колонны (это был диаметр нижнего барабана), а также соотносилась с расстоянием между двумя соседними колоннами (но не с длинной всей колоннады). Количество каннелюр в самых ранних дорических колоннах чаще всего равнялось 16, что соответствовало их количеству на колоннах храмов .

Антаблемент дорического ордера относительно прост по структуре. Его фриз, как уже говорилось прежде, разделён на триглифы и метопы, которые часто украшались рельефом. Триглифы помещены выше тении - плоской и тонкой выдающейся полосы, при которой располагались элементы художественного декора каплеобразной формы, называемые гуттами. Верхние концы каждого триглифа увенчивались выступающим тонким баром (мутулами). Эти полосы были частью карниза, который также украшался гуттами.

Ионический ордер

Ионический ордер, получивший своё развитие в Малой Азии - тонкий и декоративный, с азиатскими влияниями. Ионическая колонна в противоположность дорической колонне состоит из базы, ствола и капители. Эхин ионической колонны сформирован в виде двух спиралей с тонкой абакой.

Высота колонны составляла 8-10 отмеров диаметра нижнего её барабана. Строители храмов с ионическими колоннами были менее строгими, чем те, что распоряжались средствами дорического ордера. Они зачастую украшали фриз относительно простым рельефом из бегущих вдоль него метоп.

Ионический архитрав характеризуется плоскими горизонтальными выступающими барами (фасция). Карниз украшен в основании зубчатым орнаментом.

Изредка ионические колонны заменялись кариатидами (статуями женских фигур, используемых в качестве поддерживающих опор), которые не обнаружены в храмах с применением дорического ордера. Самые захватывающие ионические храмы находились в Милете. Другими грандиозными храмами с внедрением ионического ордера были знаменитый Эрехтейон в и несколько небольших храмов в Афинах, таких как храм Афины-Ники, Пропилеи.

Коринфский ордер

От ионического и дорического ордеров, которые формировались похожим образом, третий, коринфский, отличает сугубо декоративное развитие. Греки использовали его в качестве вариации Ионического ордера в конце V в. до н.э.- в течение IV в. до н.э.

Сродни прекрасной ионической колонне, коринфская произрастает от базы, она тонкая и высокая, но более насыщенна декором, чем ионическая. Её абака угловатая и несколько вогнутая, а эхин похож на опрокинутый колокол, украшенный листьями аканта.

В коринфском антаблементе карниз украшен поддерживающими элементами свиткообразной либо S-образной формы, названными модильонами. Фриз в его верхней части украшен повторяющимся декором, образованным, к примеру, чередованием яйца и стрелки (дартса).

Коринфский ордер достиг пика своего развития в середине IV в. до н.э., но его использование в Греции всё же и тогда не нашло чрезвычайного распространения. Самый ветхий пример коринфской капители найден в храме Аполлона в Бассах. Коринфские колонны также обнаруживаются в памятнике Лисикрату в Афинах. У колонн со стилизацией листьями аканта в капители имелся прецедент - капители египтян ещё когда-то давным-давно декорировались скульптурными растениями.

Планировки уровней греческих храмов не имеют непосредственной связи с ордерами. Храмы варьируются в размерах в соответствии с предпочтениями, имевшими значение в том или ином полисе.

Мы переходим теперь к той восточной разновидности греческой архитектуры, блестящие создания которой так напоминают звучный и образный язык Гомера. Ионийский ордер и гомеровская поэзия родились на одной почве. Поэзия в своем развитии опередила архитектуру, но та и другая отвечают одним и тем же стремлениям, имеют одну и ту же форму восприятия прекрасного. Ионийское наречие греческого языка установилось с IX в. до н.э., а искусство еще в VII в. находилось в периоде исканий.

Это – время создания волютных капителей из Неандрии, очаровательных композиций, показывающих, однако, что искусство здесь еще едва освобождается от финикийских влияний Оставалось еще сделать огромный шаг, чтобы создать целый ордер, установить его элементы, уточнить пропорции. Этот шаг был окончательно сделан только в первые годы VI в.: ионийский ордер достигает своей канонической формы только в тот момент, когда зарождается дорийский.

| Рис. 192 |

Основные черты ионийского ордера. Происхождение его форм

Общие характерные черты. – На рисунке 192 показан ионийский ордер в его окончательной конструкции.

На круглой базе возвышается тонкий ствол, слегка суживающийся к вершине и посредством капители с волютами поддерживающий низкий и узкий антаблемент, который состоит из следующих частей: расчлененного архитрава, фриза без триглифов и немного выступающего карниза без мутул, обыкновенно украшенного рядом зубчиков.

Легкость и абстрактность форм, спиральные завитки вместо геометрической капители дорян, – вот общие характерные черты этого ордера. Детали орнамента, в котором вместо дорийской простоты – изобилие пальметт и скульптурных украшений из иоников и сердцевидных листочков, окончательно придают ионийскому ордеру своеобразный характер.

Теоретики Александрийской школы, толкователем которых является Витрувий, уподобляют манеру и пропорции дорийского ордера стану и облику мужчины, пропорции же и манеру ионийского ордера – женщины. И далее, развивая это сравнение до мельчайших подробностей, они находят в волютах сходство с завитками волос, в каннелюрах – сходство с ниспадающими складками одежды и т. д. Здесь утонченность александрийцев не знает предела; однако мысль, которую они передают нам в таком, собственно, детском изложении, по существу является верной.

Существуют два вида красоты, весьма отличные друг от друга, особенности которых не смогли бы сочетаться в одном произведении и которые оба принадлежат искусству, оба имеют право быть воплощенными в его творениях: с одной стороны – сила и энергия в мощных, мужественных и строгих формах; с другой – грация и изящество, в формах менее строгих, менее энергичных и более нежных.

Таковы два противоположных проявления, которыми природа наделила обе половины рода человеческого; это те самые проявления, которые греки отобразили в двух основных видах своих ордеров.

Происхождение и образование ионийского ордера. – По мнению Витрувия, если только оно заслуживает доверия, ионийский ордер создан архитекторами VI в. при постройке Эфесского храма.

Греки ионийских колоний, говорит он, отброшенные нашествием дорян в Малую Азию, пожелали придать этому памятнику, символу их национальности, свой собственный, отличный от других, архитектурный стиль. Архитектор Керсифрон воплотил эту мысль и таким образом создал ионийский ордер.

По этому легендарному рассказу легко восстановить истинную историю зарождения ордера.

Канонические пропорции ионийского ордера окончательно определились в приписываемое им традицией время, но его элементы, несомненно, существовали гораздо раньше. Нельзя внезапно создать целостный архитектурный ордер, и хотя архитекторам VI в. бесспорно принадлежит честь его установления, однако его элементы, которыми они воспользовались как материалом, принадлежат значительно более ранней эпохе. Достаточно бросить взгляд на азиатские архитектурные памятники, чтобы убедиться, что ионийский ордер имеет общий с ними источник. Все детали ионийской колонны – ее капитель с волютами ее каннелюры и ее база – с поразительной точностью воспроизведены на хеттских скульптурах Птеры, т.е. задолго до постройки Эфесского храма. Тот же ордер можно целиком различить на ассирийских рельефах, относящихся к VIII в. и изображающих царские павильоны (см. рисунок 64): капитель с волютами, база и венчающая часть, состоящая из двух частей – архитрава и карниза, которые в будущем составят примитивный ионийский антаблемент. А ясная четкость и благородство контуров волюты в Неандрии и на Лесбосе не будет превзойдена даже и в период полного расцвета ордера.

Наконец и ликийская традиция дает нам еще одно указание на происхождение ордера. На скалах ликийских гробниц воспроизведены способы соединений частей в деревянных конструкциях. И даже в V в., во время полного расцвета скульптуры, в Ликии, в этой стране подражаний, провинции, население которой было неспособно к изобретениям и отставало по крайней мере на три века от других стран греческого мира, – еще сохранялись архаические формы ионийского ордера.

|

| Рис. 193 |

|

| Рис. 194 |

|

| Рис. 195 |

|

| Рис. 196 |

|

| Рис. 197 |

На рисунке 193, A представлен обычный тип ордера архаизирующих памятников Ликии.

Фриз отсутствует, карниз лежит на зубчиках и по своему профилю не может служить для стока воды.

Фронтон (рисунок 194) сильно выступает и окаймлен наклонным карнизом.

Такое построение дает и в отношении ионийского ордера место гипотезе, аналогичной той, которая была нами развита выше в отношении дорийского ордера, а именно определение его первообраза как типа, главным материалом для постройки которого служило дерево.

Для сравнения с ордером на рисунке 193, A представлена деревянная конструкция, формы которой были воспроизведены в каменных сооружениях. В отношении фронтона (рисунок 194) это объяснение дано нами на чертеже, воспроизводящем формы, существующие и поныне.

Архитрав напоминает ту искусственную балку, которую мы находим в развалинах Персеполя и Суз, сделанную в целях экономии строевого леса из нескольких рядов толстых брусьев. Расположенные тесным рядом зубчики, нередко замененные кругляками, здесь так же, как и в Персеполе, очевидно, представляют концы окантованных или неотделанных переводов, поддерживающих плоскую крышу, а карниз соответствует рядам кирпичей, защищающим ее ребро.

Представим себе, что эта плоская кровля принимает наклонное положение, чтобы облегчить сток дождевых вод, – и перед нами предстанет отвесная стена тимпана и кирпичная отделка ликийского фронтона. Что касается капители, то ею является не что иное, как подбалка, поддерживающая архитрав и охватывающая вершину столба, заменяющего колонну.

Итак, здесь, так же как и в дорийском ордере греков, все как будто объясняется подражанием деревянной конструкции, которая со всех точек зрения соответствует азиатским памятникам Персеполя.

Чем же отличается эта деревянная конструкция от той, которая послужила образцом дорийскому ордеру? Не чем иным, как размерами строевого леса.

Рассмотрим еще раз рисунок 150, изображающий деревянную конструкцию, послужившую прототипом дорийского ордера. Там архитрав состоит из двух длинных толстых балок, здесь – из двух рядов, положенных друг на друга небольших толстых брусьев, применение которых может быть объяснено только недостатком леса (строительного материала). Накат из тесно расположенных брусков заменен в дорийском ордере огромными балками со значительными интервалами между ними; но триглифы и зубчики по своей роли – вполне тождественные части.

Таким образом, замечание Дьелафуа, что ряд зубчиков в ионийском примитивном ордере следует рассматривать как настоящий фриз, можно признать правильным.

В дорийском карнизе выражены концы наклонных решетин, что свидетельствует о существовании двускатной крыши. Ионийский карниз, в котором в виде зубчиков вырисовываются концы брусков горизонтального настила, указывает на покрытие здания массивной плоской земляной кровлей.

Следовательно общие формы ионийского ордера объясняются подражанием деревянной конструкции из мелкого леса с покрытием плоской кровлей, а формы дорийского ордера – подражанием конструкции из крупного леса с покрытием двускатной крышей. Вероятно, первый зародился в бедной лесами Ионии, второй же был создан на последнем месте поселения дорян – среди лесов Фракии.

Вглядываясь в детали ионийского ордера, мы всюду встретим украшения, заимствованные либо из предметов мелкой художественной промышленности ассирийцев и египтян, ставших общедоступными благодаря торговле финикиян, либо из предметов финикийской промышленности, являющихся копиями первых. Только один шаг отделяет финикийские капители на Кипре от доэллинских капителей в Неандрии; эти же последние являются непосредственными предшественницами капителей Эрехфейона.

Переход от ассирийских и египетских образцов к доэллинским формам, а от этих последних к формам классической Греции происходит совершенно незаметно. В обоих случаях – одни и те же основные мотивы, различие же в конечных результатах вытекает из более утонченного чувства прекрасного, из того инстинктивного чувства гармонии, которое заложено в греках.

Преобразования в ансамбле ионийского ордера

Хронологические вехи. – Мы имеем следующие хронологически достоверные данные для установления последовательной смены характерных черт ионийского ордера.

В Эфесе – архаическую колонну с надписью, на основании которой мы можем рассматривать ее как дар Креза, иначе говоря, как памятник середины VI в. На о. Самосе – фрагменты одной колонны храма, который был почти современен Эфесскому. На о. Делосе, в Олимпии и в Дельфах – некоторые сокровища и вотивные (поставленные в память какого-либо события) колонны, относящиеся к VI в.

V в. представлен развалинами Акрополя: ордером храма Ники Аптерос (Бескрылой победы), возведенного, вероятнее всего, Кимоном в начале этого века; внутренним ордером Пропилей (440); двумя портиками Эрехфейона, из которых северный в 410 г. был уже окончен, а другой в то время еще возводился и остался незавершенным.

Последующие датированные примеры мы находим уже после бедственного периода Пелопонесских войн. Тут мы имеем изобилие памятников, так как все великолепные сооружения, воздвигнутые при Александре и его преемниках: храмы в Милете и Приене, Эфесский храм, – все подчинены правилам ионийского ордера.

Наконец, в следующую затем римскую эпоху, в начале нашей эры, мы можем судить о состоянии ионийского искусства по зданиям Помпей.

Вот те главные вехи, на основании которых мы можем проследить в хронологическом порядке видоизменения ордера.

Прежде всего обратимся к рассмотрению его общих черт.

Первоначальная форма ордера. – Примитивный ионийский ордер был, несомненно, «архитравным», т.е. ордером, в котором карниз покоился непосредственно на архитраве. Фриз – декоративная полоса между архитравом и карнизом, – по-видимому, не азиатского происхождения: он так же чужд и персидской архитектуре, и если бы возник вопрос о его прототипе, то нам пришлось бы, вероятно, искать его в микенской архитектуре.

В Персии здания покрывались массивной плоской кровлей, обрез которой отличался значительной шириной и давал возможность размещать на нем такие рельефы, как, например, покрытые глазурью львы в Сузах. Но в Ионии, в силу других климатических условий, такое покрытие зданий не применялось, и чтобы обеспечить себе возможность помещать барельефы, греки принуждены были ввести новый орган – фриз, занявший промежуточный пояс между архитравом и карнизом.

Существовала ли эта чисто декоративная часть в памятниках VI в., остается невыясненным, так как дошедшие до нас фрагменты примитивных храмов в Эфесе и на о. Самосе не дают нам возможности восстановить антаблемент. Архитравная форма антаблемента известна нам лишь по архаизирующим памятникам Ликии и по тем пережиткам, которые всплывают в течение всего классического периода: в V в. – в портике кариатид в Эрехфейоне; в IV в. – в гробницах Сидона и некоторых храмах Олимпии.

Общие изменения ордера в классический период. – Начиная с V в., можно сказать, что типичные образцы ионийского ордера всегда имеют полный антаблемент, т.е. антаблемент, состоящий из архитрава, фриза и карниза.

Рисунок 195 поможет нам понять варианты этой отныне сложившейся формы: пример A – храм Ники Аптерос – относится к началу V в.; пример B – храм в Милете – относится к середине IV в.

Как и в дорийском ордере, изменение сначала сводится к переходу от форм, выражающих величественную силу, к легким пропорциям, затем – к чрезмерной легкости в формах. Колонны храма Ники Аптерос A имеют диаметр, не возбуждающий сомнений в их устойчивости и допускающий большие пролеты в архитраве; в храме Милета B колонны настолько тонки, что для создания впечатления устойчивости возникает необходимость уменьшить интервалы между ними. Немедленным следствием того сужения пролетов является снижение высоты антаблемента. Для окончательной характеристики последовательных изменений ордера мы приведем примеры фронтисписов двух храмов. Первый – а именно фасад северного портика Эрехфейона, законченного, вероятно, в 400 г. – показывает его пропорции в их наиболее разумной и гармоничной соразмерности (рисунок 196). В другом – храме Милета, принадлежащем македонской эпохе, – строгая соразмерность частей уже утрачена (рисунок 197).

Огюст Шуази. История архитектуры. Auguste Choisy. Histoire De L"Architecture