Что считается методом в объектно ориентированном программировании. ООП - это что такое? Основные принципы объектно-ориентированного программирования. Недостатки объектно-ориентированного программирования

Методология объектно-ориентированного программирования – подход, использующий объектную декомпозицию, при которой статическая структура системы описывается в терминах объектов и связей между ними, а поведение системы описывается в терминах обмена сообщениями между объектами.

В основе объектно-ориентированного языка программирования лежат понятия: объект, класс, инкапсуляция, наследование и полиморфизм.

В частном случае в VisualBasicобъектом называется элемент пользовательского интерфейса, который создается на формеVisualBasic, а также элементы управления и отображения.

Каждый объект есть представитель некоторого класса однотипных объектов, т.е. объект является экземпляром класса. Класс определяет общие для всех его объектов методы и свойства.Методы – это программные процедуры, определяющие взаимодействие объектов класса с внешней средой.Свойства представляют собой характеристики (атрибуты), присущие объектам (например, размер шрифта, название и др.).

Инкапсуляция – это скрытие информации. При объектно-ориентированном программировании возможен доступ к объекту только через его методы и свойства. Внутренняя структура объекта скрыта от пользователя, т.е. объекты – это самостоятельные сущности, отделенные от внешнего мира. Инкапсуляция позволяет изменять реализацию объектов любого класса без опасений, что это вызовет нежелательные побочные эффекты в программной системе. Это мощное средство обеспечивает многократное использование одного и того же программного кода.

Наследование – это возможность выделить свойства, методы и события одного объекта и приписать их другому объекту, иногда с их модификацией. С точки зрения программиста, новый класс должен содержать только коды и данные для новых или изменяющихся методов.

Полиморфизм – это способность объектов выбирать операцию на основе данных, принимаемых в сообщении. Каждый объект может реагировать по-своему на одно и то же сообщение. Например, командаPrint будет по-разному воспринята черно-белым или цветным принтером.

Базовые понятия объектно-ориентированного программирования

При использовании ООП основными действующими лицами являются не переменные, а объекты .

Объектам VisualBasicприсуща функциональность. Иными словами, они действуют определенным образом и могут откликаться на определенные ситуации. При этом если свойства объекта определяют его внешний вид и поведение, то методы объекта – те задачи, которые может выполнить данный объект. Методы по сути дела представляют собой сегмент программного кода, внедренный в объект.

Существует определенный формат программного кода, задающего установку свойства и использование метода:

Объект.Свойство = Значение

Объект.Метод [Параметр1 [...]]

Здесь Объект – имя настраиваемого объекта;Свойство – характеристика, которую нужно изменить;Метод – команда, которая используется для изменения объекта;Значение – новая установка свойства;Параметр – аргумент, используемый методом.

Пусть необходимо написать программу, которая будет рисовать на экране снеговика, состоящего и кругов какого-либо определенного цвета. Необходимо предусмотреть возможность перемещения снеговика по экрану в различных направлениях – процедура Move. Сделать возможным изменение цвета для всех кругов, из которых состоит снеговик.

Все крути можно представить в виде самостоятельных объектов с одинаковой структурой, которые отличаются друг от друга лишь значениями параметров. Действие процедур Draw(рисование круга),Move(перемещение круга) и ChangeColor (смена цвета круга), идентичны применительно к каждому из кругов. Все круги являются объектами, которые имеют одинаковую структуру (радиус, координаты центра, цвет) и ведут себя схожим образом при выполнении любого действия (рисование, перемещение, изменение цвета), т.е. все они принадлежат одному и тому же семейству.

С точки зрения объектно-ориентированного программирования все "действующие лица" программы представляют собой объекты, каждый из которых является элементом (экземпляром) какого-либокласса. Параметры объекта (радиус, цвет и т. п.) называются егосвойствами, а процедуры или функции, которые он выполняет в ответ на какой-либо запрос (поменять цвет, переместиться и т. п.), называются методами. При этом метод, который должен вызываться в ответ на запрос, определяется классом, экземпляром которого является данный объект. И наоборот, если объекты принадлежат одному и тому же классу, то они должны вызывать одинаковые методы в ответ на один и тот же запрос.

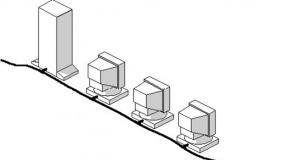

Представление свойств и методов как неотъемлемых частей любого объекта носит название инкапсуляции , т.е. в этом случае объект можно представить как своеобразную оболочку (капсулу), которая "окружает" программный код (методы) и данные (свойства). На рис. 1 приведена иллюстрация этого важного понятия ООП.

|

Свойства | ||||

Рис.1. Иллюстрация понятия инкапсуляции

Пусть класс, которому принадлежат все объекты-круги, называется Round.

Свойствами класса Roundявляются следующие:

– R – радиус круга;

– X ,Y – координаты центра круга;

– Color – цвет круга.

Методы класса Round:

– Draw– рисует круг с заданными параметрами;

– Move– перемещает круг на определенное расстояние в выбранном направлении;

– ChangeColor– изменяет цвет крута.

Для того чтобы нарисовать снеговика, потребуются три объекта-круга. Верхний из них можно назвать Head, средний –Body,aнижний –Foot. Все эти объекты принадлежат классуRound. Следовательно, все они имеют одинаковые свойства (R ,X ,Y ,Color ) и вызывают одинаковые методы (Draw,Move,ChangeColor) в ответ на одни и те же запросы.

Таким образом, в ООП принципы абстрагирования и сокрытия данных нашли свое максимальное отражение. Программа состоит из независимых блоков, которые могут использоваться и в других приложениях. ООП зачастую позволяет создавать конечный продукт просто путем соединения нескольких готовых блоков, написанных ранее.

Волею судьбы мне приходится читать спецкурс по паттернам проектирования в вузе. Спецкурс обязательный, поэтому, студенты попадают ко мне самые разные. Конечно, есть среди них и практикующие программисты. Но, к сожалению, большинство испытывают затруднения даже с пониманием основных терминов ООП.

Для этого я постарался на более-менее живых примерах объяснить базовые понятия ООП (класс, объект, интерфейс, абстракция, инкапсуляция, наследование и полиморфизм).

Первая часть, представленная ниже, посвящена классам, объектам и интерфейсам.

Вторая часть иллюстрирует инкапсуляцию, полиморфизм и наследование

Основные понятия ООП

Класс

Представьте себе, что вы проектируете автомобиль. Вы знаете, что автомобиль должен содержать двигатель, подвеску, две передних фары, 4 колеса, и т.д. Ещё вы знаете, что ваш автомобиль должен иметь возможность набирать и сбавлять скорость, совершать поворот и двигаться задним ходом. И, что самое главное, вы точно знаете, как взаимодействует двигатель и колёса, согласно каким законам движется распредвал и коленвал, а также как устроены дифференциалы. Вы уверены в своих знаниях и начинаете проектирование.Вы описываете все запчасти, из которых состоит ваш автомобиль, а также то, каким образом эти запчасти взаимодействуют между собой. Кроме того, вы описываете, что должен сделать пользователь, чтобы машина затормозила, или включился дальний свет фар. Результатом вашей работы будет некоторый эскиз. Вы только что разработали то, что в ООП называется класс .

Класс – это способ описания сущности, определяющий состояние и поведение, зависящее от этого состояния, а также правила для взаимодействия с данной сущностью (контракт).

С точки зрения программирования класс можно рассматривать как набор данных (полей, атрибутов, членов класса) и функций для работы с ними (методов).

С точки зрения структуры программы, класс является сложным типом данных.

В нашем случае, класс будет отображать сущность – автомобиль. Атрибутами класса будут являться двигатель, подвеска, кузов, четыре колеса и т.д. Методами класса будет «открыть дверь», «нажать на педаль газа», а также «закачать порцию бензина из бензобака в двигатель». Первые два метода доступны для выполнения другим классам (в частности, классу «Водитель»). Последний описывает взаимодействия внутри класса и не доступен пользователю.

В дальнейшем, несмотря на то, что слово «пользователь» ассоциируется с пасьянсом «Косынка» и «Microsoft Word», мы будем называть пользователями тех программистов, которые используют ваш класс, включая вас самих. Человека, который является автором класса, мы будем называть разработчиком.

Объект

Вы отлично потрудились и машины, разработанные по вашим чертежам, сходят с конвейера. Вот они, стоят ровными рядами на заводском дворе. Каждая из них точно повторяет ваши чертежи. Все системы взаимодействуют именно так, как вы спроектировали. Но каждая машина уникальна. Они все имеют номер кузова и двигателя, но все эти номера разные, автомобили различаются цветом, а некоторые даже имеют литьё вместо штампованных дисков. Эти автомобили, по сути, являются объектами вашего класса.Объект (экземпляр) – это отдельный представитель класса, имеющий конкретное состояние и поведение, полностью определяемое классом.

Говоря простым языком, объект имеет конкретные значения атрибутов и методы, работающие с этими значениями на основе правил, заданных в классе. В данном примере, если класс – это некоторый абстрактный автомобиль из «мира идей», то объект – это конкретный автомобиль, стоящий у вас под окнами.

Интерфейс

Когда мы подходим к автомату с кофе или садимся за руль, мы начинаем взаимодействие с ними. Обычно, взаимодействие происходит с помощью некоторого набора элементов: щель для приёмки монеток, кнопка выбора напитка и отсек выдачи стакана в кофейном автомате; руль, педали, рычаг коробки переключения передач в автомобиле. Всегда существует некоторый ограниченный набор элементов управления, с которыми мы можем взаимодействовать.Интерфейс – это набор методов класса, доступных для использования другими классами.

Очевидно, что интерфейсом класса будет являться набор всех его публичных методов в совокупности с набором публичных атрибутов. По сути, интерфейс специфицирует класс, чётко определяя все возможные действия над ним.

Хорошим примером интерфейса может служить приборная панель автомобиля, которая позволяет вызвать такие методы, как увеличение скорости, торможение, поворот, переключение передач, включение фар, и т.п. То есть все действия, которые может осуществить другой класс (в нашем случае – водитель) при взаимодействии с автомобилем.

При описании интерфейса класса очень важно соблюсти баланс между гибкостью и простотой. Класс с простым интерфейсом будет легко использовать, но будут существовать задачи, которые с помощью него решить будет не под силу. В то же время, если интерфейс будет гибким, то, скорее всего, он будет состоять из достаточно сложных методов с большим количеством параметров, которые будут позволять делать очень многое, но использование его будет сопряжено с большими сложностями и риском совершить ошибку, что-то перепутав.

Примером простого интерфейса может служить машина с коробкой-автоматом. Освоить её управление очень быстро сможет любая блондинка, окончившая двухнедельные курсы вождения. С другой стороны, чтобы освоить управление современным пассажирским самолётом, необходимо несколько месяцев, а то и лет упорных тренировок. Не хотел бы я находиться на борту Боинга, которым управляет человек, имеющий двухнедельный лётный стаж. С другой стороны, вы никогда не заставите автомобиль подняться в воздух и перелететь из Москвы в Вашингтон.

Объектно-ориентированное программирование (ООП) составляет основу Java. По существу, все программы на Java являются в какой-то степени объектно- ориентированными. Язык Java связан с ООП настолько тесно, что прежде чем приступить к написанию на нем даже простейших программ, следует вначале ознакомиться с основными принципами ООП. Поэтому начнем с рассмотрения теоретических вопросов ООП.

Две методики

Все компьютерные программы состоят из двух элементов: кода и данных. Более того, программа концептуально может быть организована вокруг своего кода или своих данных. Иными словами, организация одних программ определяется тем, “что происходит”, а других - тем, “на что оказывается влияние”. Существуют две методики создания программ. Первая из них называется моделью, ориентированной на процессы и характеризует программу как последовательность линейных шагов (т.е. кода). Модель, ориентированную на процессы, можно рассматривать в качестве кода, воздействующего на данные. Такая модель довольно успешно применяется в процедурных языках вроде С. Но, как отмечалось в главе 1, подобный подход порождает ряд трудностей в связи с увеличением размеров и сложности программ.

С целью преодолеть увеличение сложности программ была начата разработка подхода, называемого объектно-ориентированным программированием. Объектно- ориентированное программирование позволяет организовать программу вокруг ее данных (т.е. объектов) и набора вполне определенных интерфейсов с этими данными. Объектно-ориентированную программу можно охарактеризовать как данные, управляющие доступом к коду. Как будет показано далее, передавая функции управления данными, можно получить несколько организационных преимуществ.

Абстракция

Важным элементом ООП является абстракция. Человеку свойственно представлять сложные явления и объекты, прибегая к абстракции. Например, люди представляют себе автомобиль не в виде набора десятков тысяч отдельных деталей, а в виде совершенно определенного объекта, имеющего свое особое поведение. Эта абстракция позволяет не задумываться о сложности деталей, составляющих автомобиль, скажем, при поездке в магазин. Можно не обращать внимания на подробности работы двигателя, коробки передач и тормозной системы. Вместо этого объект можно использовать как единое целое.

Эффективным средством применения абстракции служат иерархические классификации. Это позволяет упрощать семантику сложных систем, разбивая их на более управляемые части. Внешне автомобиль выглядит единым объектом. Но стоит заглянуть внутрь, как становится ясно, что он состоит из нескольких подсистем: рулевого управления, тормозов, аудиосистемы, привязных ремней, обогревателя, навигатора и т.п. Каждая из этих подсистем, в свою очередь, собрана из более специализированных узлов. Например, аудиосистема состоит из радиоприемника, проигрывателя компакт-дисков и/или аудиокассет. Суть всего сказанного состоит в том, что структуру автомобиля (или любой другой сложной системы) можно описать с помощью иерархических абстракций.

Иерархические абстракции сложных систем можно применять и к компьютерным программам. Благодаря абстракции данные традиционной, ориентированной на процессы, программы можно преобразовать в составляющие ее объекты, а последовательность этапов процесса - в совокупность сообщений, передаваемых между этими объектами. Таким образом, каждый из этих объектов описывает свое особое поведение. Эти объекты можно считать конкретными сущностями, реагирующими на сообщения, предписывающие им вътолнитьконкретное действие. В этом, собственно, и состоит вся суть ООП.

Принципы ООП лежат как в основе языка Java, так и восприятия мира человеком. Важно понимать, каким образом эти принципы реализуются в программах. Как станет ясно в дальнейшем, ООП яаляется еще одной, но более эффективной и естественной методикой создания программ, способных пережить неизбежные изменения, сопровождающие жизненный цикл любого крупного программного проекта, включая зарождение общего замысла, развитие и созревание. Например, при наличии тщательно определенных объектов и ясных, надежных интерфейсов с этими объектам можно безбоязненно и без особого труда извлекать или заменять части старой системы.

Три принципа ООП

Все языки объектно-ориентированного программирования предоставляют механизмы, облегчающие реализацию объектно-ориентированной модели. Этими механизмами являются инкапсуляция, наследование и полиморфизм. Рассмотрим эти принципы ООП в отдельности.

Инкапсуляция

Механизм, связывающий код и данные, которыми он манипулирует, защищая оба эти компонента от внешнего вмешательства и злоупотреблений, называется инкапсуляцией. Инкапсуляцию можно считать защитной оболочкой, которая предохраняет код и данные от произвольного доступа со стороны другого кода, находящегося снаружи оболочки. Доступ к коду и данным, находящимся внутри оболочки, строго контролируется тщательно определенным интерфейсом. Чтобы провести аналогию с реальным миром, рассмотрим автоматическую коробку передач автомобиля. Она инкапсулирует немало сведений об автомобиле, в том числе величину ускорения, крутизну поверхности, по которой совершается движение, а также положение рычага переключения скоростей. Пользователь (в данном случае водитель) может оказывать влияние на эту сложную инкапсуляцию только одним способом: перемещая рычаг переключения скоростей. На коробку передач нельзя воздействовать, например, с помощью индикатора поворота или дворников. Таким образом, рычаг переключения скоростей является строго определенным, а по существу, единственным, интерфейсом с коробкой передач. Более того, происходящее внутри коробки передач не влияет на объекты, находящиеся вне ее. Например, переключение передач не включает фары! Функция автоматического переключения передач инкапсулирована, и поэтому десятки изготовителей автомобилей могут реализовать ее как угодно. Но с точки зрения водителя все эти коробки передач работают одинаково. Аналогичный принцип можно применять и в программировании. Сильная сторона инкапсулированного кода состоит в следующем: всем известно, как получить доступ к нему, а следовательно, его можно использовать независимо о подробностей реализации и не опасаясь неожиданных побочных эффектов.

Основу инкапсуляции ejavaсоставляет класс. Подробнее классы будут рассмотрены в последующих главах, а до тех пор полезно дать хотя бы краткое их описание. Класс определяет структуру и поведение (данные и код), которые будут совместно использоваться набором объектов. Каждый объект данного класса содержит структуру и поведение, которые определены классом, как если бы объект был “отлит” в форме класса. Поэтому иногда объекты называют экземплярами класса. Таким образом, класс - это логическая конструкция, а объект - ее физическое воплощение.

При создании класса определяются код и данные, которые образуют этот класс. Совместно эти элементы называются членами класса. В частности, определенные в классе данные называются перемени ымичленами, или переменными экземпляра, а код, оперирующий данными, - методами-членами, или просто методами. (То, что программирующие на Java называют методами, программирующие на C/C++ называют функциями) В программах, правильно написанных на Java, методы определяют, каким образом используются переменные-члены. Это означает, что поведение и интерфейс класса определяются методами, оперирующими данными его экземпляра.

Поскольку назначение класса состоит в инкапсуляции сложной структуры программы, существуют механизмы сокрытия сложной структуры реализации в самом классе. Каждый метод или переменная в классе могут быть помечены как закрытые или открытые. Открытый интерфейс класса представляет все, что должны или могут знать внешние пользователи класса. Закрытые методы и данные могут быть доступны только для кода, который является членом данного класса. Следовательно, любой другой код, не являющийся членом данного класса, не может получать доступ к закрытому методу или переменной. Закрытые члены класса доступны другим частям программы только через открытые методы класса, и благодаря этому исключается возможность выполнения неправомерных действий. Это, конечно, означает, что открытый интерфейс должен быть тщательно спроектирован и не должен раскрывать лишние подробности внутреннего механизма работы класса (рис 1).

Рис. 1.

Наследование

Процесс, в результате которого один объект получает свойства другого, называется наследованием. Это очень важный принцип ООП, поскольку наследование обеспечивает принцип иерархической классификации. Как отмечалось ранее, большинство знаний становятся доступными для усвоения благодаря иерархической (т.е. нисходящей) классификации. Например, золотистый ретривер - часть классификации собак, которая, в свою очередь, относится к классу млекопитающих, а тот - к еще большему классу животных. Без иерархий каждый объект должен был бы явно определять все свои характеристики. Но благодаря наследованию объект должен определять только те из них, которые делают его особым в классе. Объект может наследовать общие атрибуты от своего родительского объекта. Таким образом, механизм наследования позволяет сделать один объект частным случаем более общего случая. Рассмотрим этот механизм подробнее.

Как правило, большинство людей воспринимают окружающий мир в виде иерархически связанных между собой объектов, подобных животным, млекопитающим и собакам. Если требуется привести абстрактное описание животных, можно сказать, что они обладают определенными свойствами: размеры, уровень интеллекта и костная система. Животным присущи также определенные особенности поведения: они едят, дышат и спят. Такое описание свойств и поведения составляет определение класса животных.

Если бы потребовалось описать более конкретный класс животных, например млекопитающих, следовало бы указать более конкретные свойства, в частности тип зубов и молочных желез. Такое определение называется подклассом животных, которые относятся к суперклассу (родительскому классу) млекопитающих. А поскольку млекопитающие - лишь более точно определенные животные, то они наследуют все свойства животных. Подкласс нижнего уровня иерархии классов наследует все свойства каждого из его родительских классов (рис. 2).

Рис. 2.

Наследование связано также с инкапсуляцией. Если отдельный класс инкапсулирует определенные свойства, то любой его подкласс будет иметь те же самые свойства плюс любые дополнительные, определяющие его специализацию (рис. 3). Благодаря этому ключевому принципу сложность объектно-ориентированных программ нарастает в арифметической, а не геометрической прогрессии. Новый подкласс наследует атрибуты всех своих родительских классов и поэтому не содержит непредсказуемые взаимодействия с большей частью остального кода системы.

Рис. 3. Лабрадор полностью наследует инкапсулированные свойства всех родительских классов животных

Полиморфизм

Полиморфизм (от греч. “много форм”) - это принцип ООП, позволяющий использовать один и тот же интерфейс для общего класса действий. Каждое действие зависит от конкретной ситуации. Рассмотрим в качестве примера стек, действующий как список обратного магазинного типа. Допустим, в программе требуются стеки трех типов: для целочисленных значений, для числовых значений с плавающей точкой и для символов. Алгоритм реализации каждого из этих стеков остается неизменным, несмотря на отличия в данных, которые в них хранятся. В языке, не являющемся объектно-ориентированным, для обращения со стеком пришлось бы создавать три разных ряда служебных программ под отдельными именами. A ejava, благодаря принципу полиморфизма, для обращения со стеком можно определить общий ряд служебных программ под одними и теми же общими именами.

В более общем смысле принцип полиморфизма нередко выражается фразой “один интерфейс, несколько методов”. Это означает, что можно разработать общий интерфейс для группы связанных вместе действий. Такой подход позволяет уменьшить сложность программы, поскольку один и тот же интерфейс служит для указания общего класса действий. А выбор конкретного действия (т.е. метода) делается применительно к каждой ситуации и входит в обязанности компилятора. Это избавляет программиста от необходимости делать такой выбор вручную. Ему нужно лишь помнить об общем интерфейсе и правильно применять его.

Если продолжить аналогию с собаками, то можно сказать, что собачье обоняние - полиморфное свойство. Если собака почувствует запах кошки, она залает и погонится за ней. А если собака почувствует запах своего корма, то у нее начнется слюноотделение, и она поспешит к своей миске. В обоих случаях действует одно и то же чувство обоняния. Отличие лишь в том, что именно издает запах, т.е. в типе данных, воздействующих на нос собаки! Этот общий принцип можно реализовать, применив его к методам в программе на Java.

Совместное применение полиморфизма, инкапсуляции и наследования

Если принципы полиморфизма, инкапсуляции и наследования применяются правильно, то они образуют совместно среду программирования, поддерживающую разработку более устойчивых и масштабируемых программ, чем в том случае, когда применяется модель, ориентированная на процессы. Тщательно продуманная иерархия классов служит прочным основанием для многократного использования кода, на разработку и проверку которого были затрачены время и усилия. Инкапсуляция позволяет возвращаться к ранее созданным реализациям, не нарушая код, зависящий от открытого интерфейса применяемых в приложении классов. А полиморфизм позволяет создавать понятный, практичный, удобочитаемый и устойчивый код.

Из двух приведенных ранее примеров из реальной жизни примере автомобилями более полно иллюстрирует возможности ООП. Если пример с собаками вполне подходит для рассмотрения ООП с точки зрения наследования, то пример с автомобилями имеет больше общего с программами. Садясь за руль различных типов (подклассов) автомобилей, все водители пользуются наследованием. Независимо от того, является ли автомобиль школьным автобусом, легковым, спортивным автомобилем или семейным микроавтобусом, все водители смогут легко найти руль, тормоза, педаль акселератора и пользоваться ими. Немного повозившись с рычагом переключения передач, большинство людей могут даже оценить отличия ручной коробки передач от автоматической, поскольку они имеют ясное представление об общем родительском классе этих объектов - системе передач.

Пользуясь автомобилями, люди постоянно взаимодействуют с их инкапсулированными характеристиками. Педали тормоза и газа скрывают невероятную сложность соответствующих объектов за настолько простым интерфейсом, что для управления этими объектами достаточно нажать ступней педаль! Конкретная реализация двигателя, тип тормозов и размер шин не оказывают никакого влияния на порядок взаимодействия с определением класса педалей.

И наконец, полиморфизм ясно отражает способность изготовителей автомобилей предлагать большое разнообразие вариантов, по сути, одного и того же средства передвижения. Так, на автомобиле могут быть установлены система тормозов с защитой от блокировки или традиционные тормоза, рулевая система с гидроусилителем или с реечной передачей и 4-, 6- или 8-цилиндровые двигатели. Но в любом случае придется нажать на педаль тормоза, чтобы остановиться, вращать руль, чтобы повернуть, и нажать на педаль акселератора, чтобы автомобиль двигался быстрее. Один и тот же интерфейс может быть использован для управления самыми разными реализациями.

Как видите, благодаря совместному применению принципов инкапсуляции, наследования и полиморфизма отдельные детали удается превратить в объект, называемый автомобилем. Это же относится и к компьютерным программам. Принципы ООП позволяют составить связную, надежную, сопровождаемую программу из многих отдельных частей.

Как отмечалось в начале этого раздела, каждая программа на Java является объектно-ориентированной. Точнее говоря, в каждой программе Hajava применяются принципы инкапсуляции, наследования иполиморфизма. На первый взгляд может показаться, что не все эти принципы проявляются в коротких примерах программ, приведенных в остальной части этой главы и ряде последующих глав, тем не менее они в них присутствуют. Как станет ясно в дальнейшем, многие языковые средства Java являются составной частью встроенных библиотек классов, в которых широко применяются принципы инкапсуляции, наследования и полиморфизма.

Вот так мило выглядит сам Гради Буч, похож на волшебника

Я обожаю эту книгу, потому что она написана простым языком со знанием дела и такой любовью к программированию, что вы ее с упоением прочтете в метро. Вы будете с нетерпением ждать того момента, когда вы сможете усесться с книжечкой в поезде и взахлеб читать и пропускать свои станции.

А теперь для ленивых и для себя любимой я составила краткий конспект-шпаргалку по этой книги.

ШПАРГАЛКА ПО ООП

Объектно-ориентированное программирование или ООП - это способ создания программных компонентов, базирующихся на объектах.

Основные принципы ООП

- абстрагирование

- инкапсуляция

- модульность

- иерархия

Дополнительные принципы:

- типизация

- параллелизм

- устойчивость

Абстрагирование - это процесс выделения наиболее существенных характеристик некоторого объекта , отличающих его от всех других видов объектов, важных с точки зрения дальнейшего рассмотрения и анализа, и игнорирование менее важных или незначительных деталей.

Объекты и классы - основные абстракции предметной области.

Абстракция фокусируется на существенных с точки зрения наблюдателя характеристиках объекта.Инкапсуляция - это процесс отделения друг от друга элементов объекта, определяющих его устройство и поведение; инкапсуляция служит для того, чтобы изолировать контрактные обязательства абстракции от их реализации.

Инкапсуляция скрывает детали реализации объекта.Модульность - это свойство системы, связанное с возможностью ее декомпозиции на ряд внутренне сильно сцепленных, но слабо связанных между собой подсистем (частей).

Модульность снижает сложность системы, позволяя выполнять независимую разработку ее отдельных частей.

Модульность позволяет хранить абстракции раздельно.Иерархия - это упорядочение абстракций, расположение их по уровням.

Абстракции образуют иерархию.Типизация - способ защититься от использования объектов одного класса вместо другого, или, по крайней мере, управлять таким использованием.

Тип - точная характеристика некоторой совокупности однородных объектов, включающая структуру и поведение.

При строгой типизации (например, в языке Оберон) запрещается использование объектов неверного типа, требуется явное преобразование к нужному типу. При менее строгой типизации такого рода запреты ослаблены. В частности, допускается полиморфизм - многозначность имен. Одно из проявлений полиморфизма, использование объект подтипа (наследника) в роли объекта супертипа (предка).

Строгая типизация предотвращает смешивание абстракций.Параллелизм - это свойство, отличающее активные объекты от пассивных.

Параллелизм - наличие в системе нескольких потоков управления одновременно. Объект может быть активен, т. е. может порождать отдельный поток управления. Различные объекты могут быть активны одновременно.

Параллелизм позволяет различным объектам действовать одновременно.Сохраняемость (устойчивость) - способность объекта существовать во времени, переживая породивший его процесс, и (или) в пространстве, перемещаясь из своего первоначального адресного пространства.

Устойчивость - способность объекта сохранять свое существование во времени и/или пространстве (адресном, в частности при перемещении между узлами вычислительной системы). В частности, устойчивость объектов может быть обеспечена за счет их хранения в базе данных.

Сохраняемость поддерживает состояние и класс объекта в пространстве и во времени.Основные понятия объектно-ориентированного подхода или элементы объектной модели

Ивар Якобсон

“ Объект в ООП - это сущность, способная сохранять свое состояние (информацию) и обеспечивающая набор операций (поведение) для проверки и изменения этого состояния. ”

Объект - осязаемая сущность (tangible entity) - предмет или явление (процесс), имеющие четко выраженные границы, индивидуальность и поведение.

Любой объект обладает состоянием, поведением и индивидуальностью.

Состояние объекта определяется значениями его свойств (атрибутов) и связями с другими объектами, оно может меняться со временем.

Поведение определяет действия объекта и его реакцию на запросы от других объектов. Поведение представляется с помощью набора сообщений, воспринимаемых объектом (операций, которые может выполнять объект).

Индивидуальность - это свойства объекта, отличающие его от всех других объектов.

Структура и поведение схожих объектов определяют общий для них класс.

Объект в JavaScript создаётся с помощью функции Object.create. Эта функция из родителя и опционального набора свойств создаёт новую сущность. Пока что мы не будем беспокоиться о параметрах.

Прототип - это объект-образец, по образу и подобию которого создаются другие объекты. Объекты-копии могут сохранять связь с родительским объектом, автоматически наследуя изменения в прототипе; эта особенность определяется в рамках конкретного языка.

Класс - это множество объектов, связанных общностью свойств, поведения, связей и семантики. Любой объект является экземпляром класса. Определение классов и объектов - одна из самых сложных задач объектно-ориентированного проектирования.

Класс (class) - это группа данных и методов(функций) для работы с этими данными. Это шаблон. Объекты с одинаковыми свойствами, то есть с одинаковыми наборами переменных состояния и методов, образуют класс.

Конструктор класса - специальный блок инструкций, вызываемый при создании объекта.

var s = new String();

Деструктор - специальный метод класса, служащий для деинициализации объекта (например освобождения памяти).

Атрибут - поименованное свойство класса, определяющее диапазон допустимых значений, которые могут принимать экземпляры данного свойства. Атрибуты могут быть скрыты от других классов, это определяет видимость атрибута: рublic (общий, открытый); private (закрытый, секретный); protected (защищенный).

Требуемое поведение системы реализуется через взаимодействие объектов. Взаимодействие объектов обеспечивается механизмом пересылки сообщений. Определенное воздействие одного объекта на другой с целью вызвать соответствующую реакцию называется операцией или посылкой сообщения. Сообщение может быть послано только вдоль соединения между объектами. В терминах программирования соединение между объектами существует, если один объект имеет ссылку на другой.

Дескриптор - это атрибут объекта со связанным поведением (англ. binding behavior), т.е. такой, чьё поведение при доступе переопределяется методами протокола дескриптора.

Операция -

это услуга, которую можно запросить у любого объекта данного класса. Операции реализуют поведение экземпляров класса. Описание операции включает четыре части: имя; список параметров; тип возвращаемого значения; видимость.

Реализация операции называется методом

.

Метод - это функция или процедура, принадлежащая какому-то классу или объекту.

Различают простые методы и статические методы (методы класса):

- простые методы имеют доступ к данным объекта (конкретного экземпляра данного класса),

- статические методы не имеют доступа к данным объекта и для их использования не нужно создавать экземпляры (данного класса).

Методы предоставляют интерфейс, при помощи которого осуществляется доступ к данным объекта некоторого класса, тем самым, обеспечивая инкапсуляцию данных.

В зависимости от того, какой уровень доступа предоставляет тот или иной метод, выделяют:

- открытый (public) интерфейс - общий интерфейс для всех пользователей данного класса;

- защищённый (protected) интерфейс - внутренний интерфейс для всех наследников данного класса;

- закрытый (private) интерфейс - интерфейс, доступный только изнутри данного класса.

Такое разделение интерфейсов позволяет сохранять неизменным открытый интерфейс, но изменять внутреннюю реализацию.

Полиморфизм - способность скрывать множество различных реализаций под единственным общим именем или интерфейсом.

Понятие полиморфизма может быть интерпретировано, как способность объекта принадлежать более чем одному типу.

Интерфейс - это совокупность операций, определяющих набор услуг класса или компонента. Интерфейс не определяет внутреннюю структуру, все его операции открыты.

Компонент - это относительно независимая и замещаемая часть системы, выполняющая четко определенную функцию в контексте заданной архитектуры.

Компонент представляет собой физическую реализацию проектной абстракции и может быть: компонентом исходного кода (cpp-шник); компонентом времени выполнения (dll, ActiveX и т. п.); исполняемый компонентом (exe-шник). Компонент обеспечивает физическую реализацию набора интерфейсов. Компонентная разработка (component-based development) представляет собой создание программных систем, состоящих из компонентов (не путать с объектно-ориентированным программированием (ООП).

Компонентная разработка - технология, позволяющая объединять объектные компоненты в систему.

Пакет - это общий механизм для организации элементов в группы. Это элемент модели, который может включать другие элементы. Каждый элемент модели может входить только в один пакет.

Пакет является:

Средством организации модели в процессе разработки, повышения ее управляемости и читаемости;

Единицей управления конфигурацией.

Подсистема - это комбинация пакета (может включать другие элементы модели) и класса (обладает поведением). Подсистема реализует один или более интерфейсов, определяющих ее поведение. Она используется для представления компонента в процессе проектирования.

по существу пользовались парадигмой директивного программирования - целью было создание кода, воздействующего должным образом на данные. Этот подход хорош при решении небольших задач, но порождает множество трудноразрешимых проблем при попытке создания больших программных систем .Одной из альтернатив директивному программированию является объектно-ориентированное программирование , которое действительно помогает справиться с нелинейно растущей сложностью программ при увеличении их объема. Не следует, однако, делать вывод , что использование парадигмы объектно-ориентированного программирования гарантирует успешное решение всех проблем.

Для того чтобы стать профессионалом в программировании, необходимы талант, способность к творчеству, интеллект , знания, логика, умение строить и использовать абстракции и, самое главное, опыт .

В этом параграфе мы продолжим знакомство с базисными концепциями объектно-ориентированного программирования, начатое еще в первой главе книги. Сначала будут обсуждены общие для различных языков программирования понятия ООП , а затем - их реализация в языке Java .

Следует знать, что курс объектно-ориентированного программирования читается студентам-старшекурсникам в течение целого семестра, и поэтому материал, изложенный ниже, представляет собой лишь самое начальное введение в мир ООП . Значительно более полное изложение многих вопросов, связанных с объектно-ориентированными дизайном, проектированием и программированием, содержится в книге , а в третьей главе книги можно найти очень ясное описание всех объектно-ориентированных аспектов языка Java .

Основные концепции ООП

Объектно-ориентированное программирование или ООП (object-oriented programming) - методология программирования , основанная на представлении программы в виде совокупности объектов , каждый из которых является реализацией определенного типа , использующая механизм пересылки сообщений и классы , организованные в иерархию наследования .

Центральный элемент ООП - абстракция . Данные с помощью абстракции преобразуются в объекты, а последовательность обработки этих данных превращается в набор сообщений, передаваемых между этими объектами. Каждый из объектов имеет свое собственное уникальное поведение. С объектами можно обращаться как с конкретными сущностями, которые реагируют на сообщения, приказывающие им выполнить какие-то действия.

ООП характеризуется следующими принципами ( по Алану Кею):

- все является объектом ;

- вычисления осуществляются путем взаимодействия (обмена данными) между объектами, при котором один объект требует, чтобы другой объект выполнил некоторое действие; объекты взаимодействуют, посылая и получая сообщения ; сообщение - это запрос на выполнение действия, дополненный набором аргументов, которые могут понадобиться при выполнении действия;

- каждый объект имеет независимую память , которая состоит из других объектов ;

- каждый объект является представителем класса , который выражает общие свойства объектов данного типа ;

- в классе задается функциональность (поведение объекта); тем самым все объекты, которые являются экземплярами одного класса, могут выполнять одни и те же действия;

- классы организованы в единую древовидную структуру с общим корнем, называемую иерархией наследования ; память и поведение, связанное с экземплярами определенного класса, автоматически доступны любому классу, расположенному ниже в иерархическом дереве.

Определение 10.1 . Абстрагирование (abstraction) - метод решения задачи, при котором объекты разного рода объединяются общим понятием (концепцией), а затем сгруппированные сущности рассматриваются как элементы единой категории.

Абстрагирование позволяет отделить логический смысл фрагмента программы от проблемы его реализации, разделив внешнее описание ( интерфейс ) объекта и его внутреннюю организацию (реализацию).

Определение 10.2 . Инкапсуляция (encapsulation) - техника, при которой несущественная с точки зрения интерфейса объекта информация прячется внутри него.

Определение 10.3 . Наследование (inheritance) - свойство объектов, посредством которого экземпляры класса получают доступ к данным и методам классов-предков без их повторного определения.

Наследование позволяет различным типам данных совместно использовать один и тот же код, приводя к уменьшению его размера и повышению функциональности.

Определение 10.4 .